き裂進展速度,パリス則,下限界応力拡大係数範囲ΔKth

HOME > 強度計算 > き裂進展速度,パリス則,下限界応力拡大係数範囲Δkth

き裂の発生と進展

疲労破壊はき裂の発生と進展という二つの過程からなります。しかしながら,両者の境界を定めることは実際上困難なため金属材料については,き裂発生段階を含めてすべり帯に沿う初期き裂進展過程を第1段階,その後の巨視的には最大引張応力の作用面に沿うき裂進展過程を第2段階と呼んで,疲労破壊の進展過程を区別した取扱いをします。このうち,破壊力学的取扱いが有効なのは第2段階のき裂進展過程に対してであります。

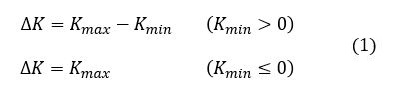

ここで,応力拡大係数範囲ΔK(stress intensity factor range)を次式で定義します。

Kmaxは繰返し荷重の1サイクル当たりの応力拡大係数の最大値,Kminは1サイクル当たりの応力拡大係数の最小値です。

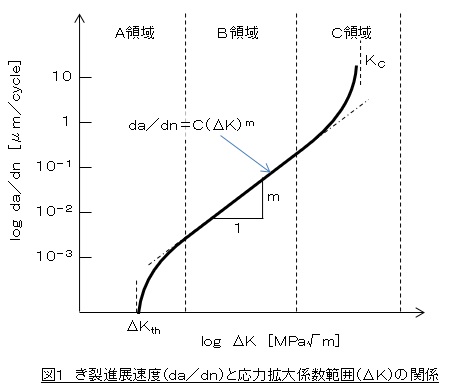

ΔKが大きいとき裂がどんどん進展し,ΔKが小さいとき裂の進展量も小さくなります。今,荷重1サイクル当たりのき裂進展量をda/dnと表記します。da/dnをき裂進展速度(fatigue crack propagation rate)と呼び,その単位は[μm/cycle]となります。上述した第2段階において,da/dnとΔKの関係を両対数グラフで表すと図1のようになります。

図1に示したようにき裂進展特性はA,B,Cの3領域に分けられます。領域Aから説明します。

下限界応力拡大係数範囲ΔKth

図1の領域Aでは,ΔKを小さくしていくとき裂進展速度(da/dn)が急に小さくなっていき,ΔK=ΔKthのところでき裂の進展は観測できなくなります。このΔKthを下限界応力拡大係数範囲(threshold value of stress intensity factor range)と言い,多くの鋼について合金成分や熱処理条件によらず,3~8[MPa√m]程度の値となります。応力比(R=σmin/σmax=Kmin/Kmax)が小さいほどΔKthは大きな値となり,Rが大きいほどΔKthは小さくなります。

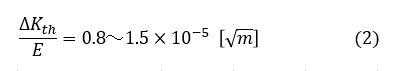

設計における強度計算ではΔKthが重宝します。有限要素法ソフトでΔKを求めておき,それとΔKthを比較することで疲労破壊の有無を予測することができます。計算で求めたΔKが,ΔKthより小さいと疲労破壊はしないと判断できます。高い応力比(R≧0.5)を想定して,鋼(オーステナイト系ステンレス鋼を含む)の場合ΔKth=2.0[MPa√m],アルミニウム合金の場合0.7[MPa√m]としておけば問題ないと思います1)。他の金属では,ヤング率EとΔKthの間には次式で示す関係2)(R=0.8)がありますので,ヤング率さえわかればΔKthが求まります。

パリス則

図1のB領域では,き裂はき裂先端のすべり面分離によるストライエーション(striation)形成が支配的な機構となって進展します。そして,両対数グラフにおいて,き裂進展速度(da/dn)と応力拡大係数範囲(ΔK)の関係は傾きがmの直線となって,次式で表すことができます。この関係をパリス則(Paris low)といいます。

ここでCとmは材料定数です。

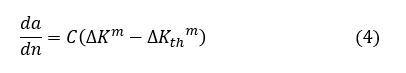

(3)式の代りに次式を使うとより広い領域について適用可能となります3)。

領域Cについて

領域Cでは,ΔKの増大に伴って静的破壊と同様な微視破壊モード(へき開,粒界割れ,微小空洞合体)が介在して,き裂進展速度が著しく加速され,ついにはΔK=KC(破壊じん性値)になったところで,1回の荷重サイクルで破断してしまいます。

以上がき裂進展速度と応力拡大係数範囲の関係です。

参考文献

1)A.F. Hobbacher, Recommendations for Fatigue Design of Welded Joints and Components, IIW Collection, DOI 10.1007/978-3-319-23757-2_7

2)宇佐美,志田,破壊力学による溶接継手の疲労強度評価,圧力技術,20 巻 2号,(1982)

3)(社)日本鋼構造協会,鋼構造物の疲労設計指針・同解説,技報堂出版,(2004)

4)日本機械学会,機械工学便覧 基礎編 A4 材料力学,丸善,(1992)

Information

仮想仕事の原理 を追加しました。